Derrière la façade : les fastes intérieurs de la Maison Pirenne

On croyait avoir tout compris de la Maison Lem – de Meuse en admirant sa façade. Erreur. Ce n’était que le prologue. Car derrière la porte, un autre monde s’ouvre : un univers de stucs étincelants, d’escalier théâtral et de peintures vibrantes signées Coclers. Ici, le XVIIIᵉ siècle ne se visite pas : il se raconte à voix haute.

Chasse, dieux et stucs : les secrets intérieurs de la Maison Lem – de Meuse

Franchir la porte : du commerce au théâtre

La façade parlait haut. Mais ce que le passant n’imagine pas, c’est que l’intérieur de la Maison Lem – de Meuse parle encore plus fort. Sitôt le seuil franchi, on quitte le monde du négoce pour entrer dans celui de la mise en scène.

Ici, plus de ballots de marchandises ni de cordages de bateliers : le sol s’orne de tommettes rouges, les parois se couvrent de lambris sculptés, les cheminées se dressent en marbre poli comme des autels domestiques. L’escalier principal, tout en volutes et en courbes, semble presque s’élancer de lui-même. On ne le gravit pas : on y défile. Arnold Bauduin n’a pas seulement voulu une maison. Il a voulu une entrée en majesté.

La renaissance d’une demeure : de la Croix d’Or à « Lem – de Meuse »

Avant 1765, une autre maison se tenait là, connue sous le nom de Maison à la Croix d’Or, propriété d’Arnould Lem et Catherine de Meuse, dont la lignée remontait au XVIIᵉ siècle. Bauduin, en la rachetant, ne se contente pas d’occuper le lieu : il la reconstruit intégralement.

Mais dans un geste à la fois respectueux et stratégique, il conserve la mémoire des anciens habitants. Aujourd’hui, on la rebaptise « Maison Lem – de Meuse », comme pour faire dialoguer la continuité du lieu et la flamboyance nouvelle.

Initiales dans la pierre : le couple gravé dans le linteau

Sur les linteaux de deux fenêtres du rez-de-chaussée, deux monogrammes se dressent, longtemps mal interprétés. On crut y lire L et M, pour Lem. Mais non : dans le premier se dessinent deux B entrelacés autour d’un A : Arnold Bauduin. Dans le second, deux L flanquent un M : Marie Loneux, son épouse.

Là où les nobles gravaient leurs armoiries, le batelier grave ses initiales. À défaut de blason, il invente sa propre héraldique conjugale. Le message est clair : ceci n’est pas seulement la maison d’un homme, mais celle d’un couple arrivé ensemble au sommet.

Stucs, boiseries et pierres précieuses de plâtre

Ce qui étonne dans les pièces du rez-de-chaussée comme à l’étage, ce n’est pas seulement la richesse des matériaux, mais leur diversité orchestrée.

-

Les stucs, d’un blanc brillant rappelant le marbre, courent le long des plafonds et encadrent les cheminées comme des draperies figées dans le plâtre.

-

Les lambris de chêne, sculptés de motifs rocaille, enveloppent les murs comme une peau chaude.

-

Les carreaux de Delft animent les manteaux de cheminée de scènes figuratives délicates.

-

Les taques de foyer en fonte racontent des histoires d’armes et de feu.

Le XVIIIᵉ siècle est le grand âge du stuc, porté par les artisans venus du Tessin et relayé par des dynasties liégeoises comme les Duckers, les Vivroux ou Antoine-Pierre Franck. Ici, leur savoir-faire se mêle à celui des menuisiers, des marbriers, des forgerons. Architecture sans architecte, mais pas sans artistes.

Dans le salon du peintre Coclers : la mythologie entre en scène

Puis vient le moment où l’on pénètre dans le cœur vibrant de la maison : le salon décoré par Jean-Baptiste Coclers.

Oubliez le silence des musées. Ici, les murs parlent. Ils bougent presque. Ils jouent. Le peintre, réputé à Liège, protégé des princes-évêques — et fugitif pour avoir tué un artilleur lors d’une rixe à Luxembourg — transforme les parois en peinture vivante.

D’abord, la chasse. Pas celle des nobles figés en pose héroïque, mais le récit haletant du “laisser courre”. On y voit le valet de limier, humble mais fier, rapporter sa découverte, puis les chiens lancés, le cerf s’enfuyant, la meute en furie, jusqu’à l’hallali final, quand le cerf se rend et que la fanfare sonne “la curée”. Le sang ne coule pas, mais tout le mur vibre d’adrénaline contenue.

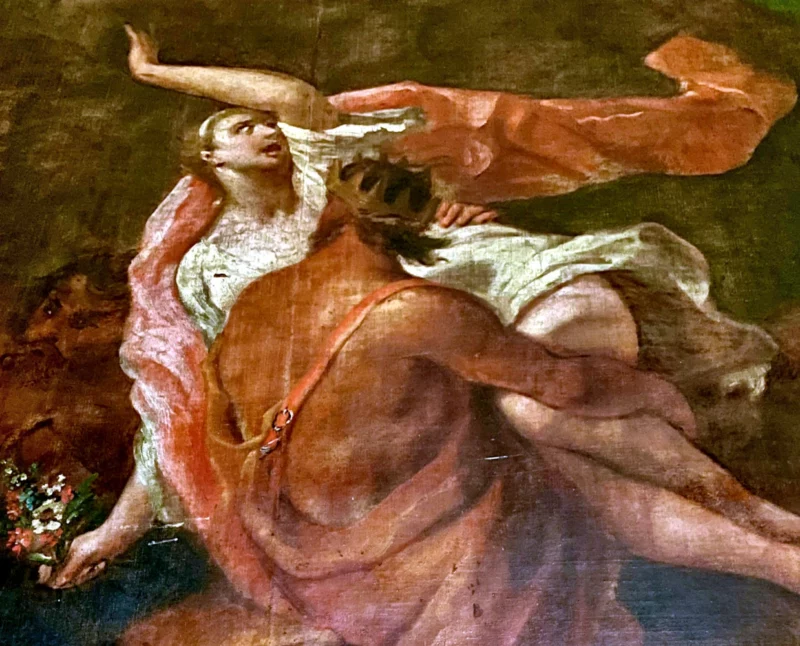

Plus loin, Vénus retient Adonis, en vain. Elle sait que le sanglier envoyé par Mars l’attend. Lui ne voit que la gloire de la chasse. Elle voit déjà la tragédie. Ce n’est pas une scène galante : c’est un adieu.

À côté, Pâris tend la pomme d’or à Aphrodite, préférant la beauté à la sagesse. Héra et Athéna fulminent. Le spectateur le sait : son choix déclenchera la guerre de Troie. Flatter la beauté a un prix.

Puis vient Midas, cet entêté qui ose préférer la flûte de Pan à la lyre d’Apollon. Mal lui en prend : le dieu le punit en lui donnant des oreilles d’âne. On dirait presque que Coclers glisse un avertissement discret à son commanditaire : “Attention aux erreurs de goût…”.

Enfin, Proserpine est enlevée par Pluton, déchirée entre vie et mort, tandis que Bacchus découvre Ariane abandonnée sur l’île, la relève, l’emporte, comme un sauveur inattendu.

C’est un salon de mythes, mais surtout un salon de destins.

Coclers, le peintre aux quinze enfants et à l’épée rapide

Qui aurait confié un décor si intime à un peintre au tempérament si vif ? Jean-Baptiste Coclers, fils de peintre, formé entre Maestricht, Rome et Liège, père de quinze enfants — dont cinq deviendront peintres —, mais aussi homme au sang chaud, ayant tué en duel un artilleur en 1765 avant de fuir puis d’être condamné à mort.

C’est cet homme-là qui peint l’allégorie de la maîtrise et du chaos, de la tentation et de la chute, dans le salon d’un marchand-batelier. Ironie ou miroir ?

La façade proclamait la réussite. L’intérieur révèle l’âme.

Dans la pierre, Bauduin affichait sa fortune. Dans les décors, il confie ses rêves, ses peurs, ses pulsions. Chasse, beauté, orgueil, châtiment, enlèvement, consolation : ces mythes ne sont pas là par hasard. Ils forment le roman intérieur d’un homme qui voulait tout voir, tout vivre, tout sentir.

La Maison Lem – de Meuse n’est pas seulement un monument. C’est un autoportrait.

Et aujourd’hui encore, il suffit de pousser la porte pour qu’il recommence à parler