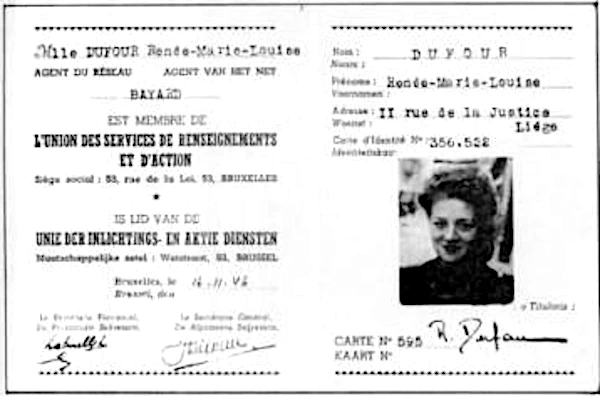

Le matin où tout a basculé : la famille Dufour seule face à son destin le 15 janvier 1944

Après avoir découvert comment le numéro 11 de la rue de la Justice était devenu un refuge discret de la Résistance, voici le récit du 15 janvier 1944 : un matin ordinaire qui bascule soudain dans la tragédie, lorsque la famille Dufour se retrouve seule face à l’irréversible.

Quand la guerre entre dans la maison : le dernier combat de Paul Dufour

La lumière de l’aube se glissait à peine au travers des vitres du n° 11 quand la maison s’éveilla. À l’intérieur, le temps avait une densité particulière : depuis des mois, la vie familiale et la lutte clandestine s’étaient mêlées, jusqu’à rendre indissociables l’ordinaire et le secret. Ce matin du 15 janvier 1944, la maison n’abritait personne d’autre que ses habitants — Paul, sa femme Renée et ses enfants Robert, Simone et Marc.

Paul, qui avait peu dormi, était déjà levé. Les sensations que l’on appelle « instinctives » quand on vit caché se succédaient en lui : un regard qu’on croyait croisé deux fois, un silence plus épais dans la rue.

À six heures du matin, de violents coups sont assénés sur la porte d’entrée de leur domicile : c’est la Geheime FeldPolizei (GFP : un service axé sur le contre-espionnage et la sûreté) !

La porte cède. Des voix et des bottes envahissent la maison. On entre, on exige, on ordonne.. !

L’irruption est brève, mais violente. Les soldats traversent la maison en donnant des ordres, fouillant partout, arrachant les rideaux. Le visage de Renée Dufour se ferme ; elle serre ses enfants contre elle, comme on se serre pour s’abriter du souffle d’une tempête.

Paul lance un regard vers Renée puis il s’enfuit aussitôt vers le jardin… où il tombe nez à nez sur plusieurs soldats allemands qui l’attendent, l’arme pointée sur lui.

Arrêté, il est brutalement arraché à sa famille et emmené manu militari par les sinistres gardes : il aura juste le temps d’embrasser son épouse et de lui dire dans l’oreille : « N’oublie pas le 6,35 ». Il lui recommande ainsi de faire disparaître un pistolet qu’il avait reçu pour expertise balistique et qu’il avait soigneusement caché.

On l’embarque sans ménagement. Le claquement de la portière a le poids d’une condamnation. La famille reste immobile, rassemblée comme une carapace fragile autour d’un centre paternel désormais absent.

Paul se détourna un instant pour regarder la maison, comme si en un regard il voulait graver dans sa mémoire chaque détail familier : la rambarde de l’escalier, la table où la famille avait pris tant de repas, la photo accrochée au mur. Il n’y eut pas de mots grandiloquents, pas de serment ; juste la gravité contenue d’un homme qui sait que sa vie vient de basculer.

Renée Dufour, effondrée, est restée dans la maison sous la surveillance d’un garde armé.

Sur la table de la salle à manger, les objets de la clandestinité étaient rangés de façon presque rituelle : feuilles dactylographiées, enveloppes pliées, quelques piles de timbres et des marques laissées par des nuits de travail. La machine à écrire, outil familier, avait l’air d’un témoin muet.

Le soldat allemand ne semble pas comprendre le français : Renée parvient à faire comprendre à son fils Robert qu’il doit brûler ces papiers compromettants.

Elle demande alors au soldat allemand l’autorisation d’aller chercher du charbon dans la cave pour recharger le poêle : le garde accepte, mais il l’accompagne dans la cave où elle remplit lentement le seau… Lorsqu’elle remonte, tous les documents ont disparu dans le poêle : son fils avait parfaitement compris la manœuvre.

La perquisition ne permettra pas à la G.F.P. de découvrir des informations essentielles sur les membres et les actions du réseau de Résistance « Bayard ».

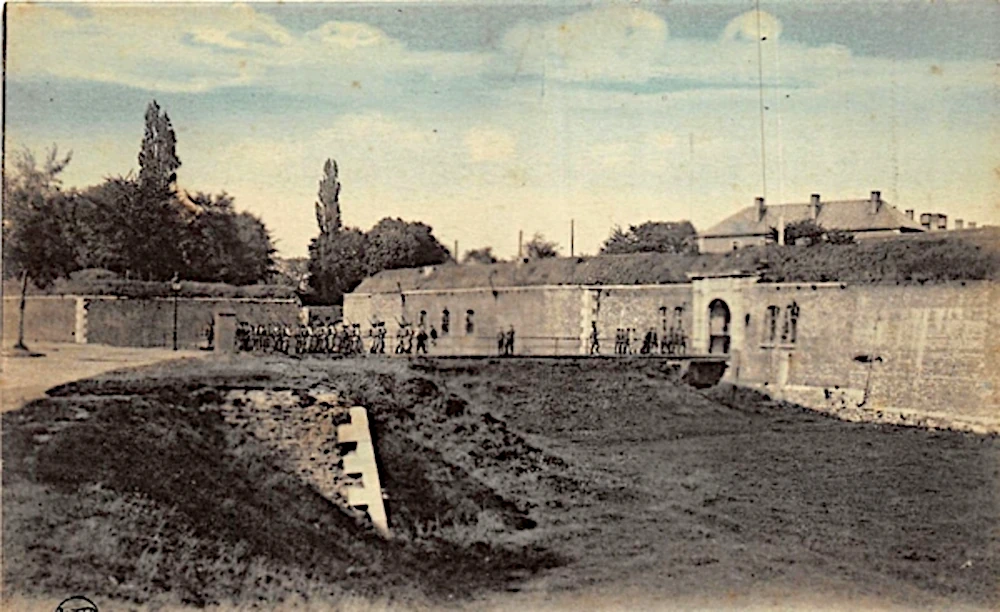

Les jours suivants furent un combat d’un autre ordre. Depuis sa fenêtre, Renée regarda souvent la silhouette sévère de la Citadelle où son mari est prisonnier. Devant cette sinistre caserne, un drap blanc fût tendu, premier langage improvisé entre le prisonnier et Renée. Un jour, un petit voile apparut à une fenêtre du fort : un signe que Paul avait vu le message. Elle répondit, parfois, avec un miroir qui renvoyait un éclat du soleil, des signaux modestes, périlleux, qui étaient autant de signes de vie.

Mais cette correspondance fut vite réduite au minimum ; la prison puis la déportation effacèrent peu à peu ces repères. Les tristes nouvelles n’arrivèrent que bien plus tard, après la Libération, une annonce officielle confirma que Paul était mort des suites des mauvais traitements et des conditions de sa détention, le 5 mai 1945. Dans les papiers reçus par la famille, une dernière note administrative portait sa signature et un « Bons baisers » qui avait tout d’un adieu.

La maison resta debout. Renée Dufour et ses enfants garderont le silence des survivants : une résilience lourde et discrète, faite de gestes du quotidien repris comme exorcisme. Ils avaient agi, ce matin-là, comme on le fait quand il n’y a plus d’autre recours : brûler, cacher, protéger et affronter l’absence.

Conclusion sous forme de réflexion

On passe souvent devant des maisons sans vraiment les regarder, convaincu qu’elles ne racontent rien d’autre que leurs formes architecturales. Pourtant, derrière chaque porte close, chaque balcon, chaque fenêtre, des existences entières y ont laissé leur trace, des joies simples, des drames tus, des gestes héroïques parfois demeurés longtemps dans l’ombre.

Au numéro 11 de la rue de la Justice, la façade ne vous dit peut-être rien au premier regard. Mais elle a vu un père protéger les siens, une mère tenir bon, des enfants grandir trop vite, et l’irruption brutale de « l’Histoire » qui dépasse l’échelle d’une famille.

Cette maison n’est pas une exception. Elle est le rappel que nos rues sont des archives silencieuses, que nos quartiers abritent encore les mémoires fragiles de ceux qui y ont vécu, aimé, souffert, espéré ou résisté. Il suffit souvent d’un nom oublié, d’un geste préservé, d’un souvenir qui remonte à la surface pour que toute une époque se remette à respirer.

Raconter l’histoire de Paul Dufour et des siens, c’est finalement apprendre à regarder autrement les lieux que l’on croit connaître. Car, derrière des façades qui nous sont familières, sommeillent parfois des fragments de courage, de détresse ou de lumière, autant d’histoires capables de nous rappeler que nos villes ne sont jamais seulement bâties de briques, mais aussi de nombreuses vies humaines.